还记得我们小时候,踏入校园的第一课便是阅读理解,最常被问及的便是“作者此时的心情与感想”。然而,数年后,当一位作者直言自己当年并无所思时,我们不禁哑然失笑,这何尝不是一种讽刺?从学生时代的必考题目,到如今演变成一种充满恶意的生存技能,人们津津乐道,却不知是喜是悲。

这种现象在游戏行业尤为突出。游戏,本应是制造欢乐的产物,却在不经意间变成了“欢乐”本身。制作团队间的暗流涌动,公司间的相互讽刺,粉丝间的骂战,媒体的放大与曲解,让这个行业逐渐偏离了初衷。游戏与作品不再重要,制造话题和围观成了焦点,游戏行业渐渐与“杂耍”行业接轨。无论是一句玩笑话还是无心之语,都能被无限“过度解读”。那些在学生时代阅读理解中屡屡不得高分的人,如今却成了“文科状元”,曲解原意、断章取义、添油加醋,仿佛自己就是作者本人,甚至比作者更了解自己的思想。

2015年1月底,一篇关于仙剑之父姚壮宪的采访在业内引发热议。文章中一句加粗的文字写道:“国外单机游戏的娱乐感很强,都是开枪开炮的,但有内涵的游戏却找不到。”此言一出,不少国内游戏行业人士纷纷指责姚壮宪,国外游戏爱好者也公开抵制仙剑。

然而,事实并非如此。姚壮宪事后发微博澄清,自己并未说过这句话,原话是说:“国外游戏临场感都很强,比如那种开枪开炮的。”这句被“过度解读”的话,至今仍被人津津乐道。

无独有偶,2015年年中,同一家公司的游戏制作人因一句戏言,再次成为当季热门话题。

起因是有玩家在贴吧发帖,表示非常喜欢巫师三的支线设计,希望轩辕剑下一部作品支线能够向巫师三学习。

制作人杨渊升便跟帖以玩笑的口吻表示:“200人三年的制作规模,我们真的也可以。”

那么,阅读理解题来了:杨渊升表示可以做出来的是什么?

如果结合上下文,我们不难看出,杨渊升的意思是,如果有足够的时长和人手,他们也能够做出巫师三这种有意思的支线剧情(注意,仅仅是支线剧情)。众所周知,RPG中剧情的表现是非常的耗时耗力,如果没有充足的时间与人手,是无法制作出丰满并引人入胜的剧情。这句话的本身并没有问题,那么究竟是为什么会引发如此大的矛盾呢?

没错,不管是什么样的行业总有这样一群人,喜欢去引导去误导不清楚事情起因的群众,利用从众心理去实现自己的想法。于是“国产游戏轩辕剑制作人表示有三年时间200人也可以做出巫师三”,这种滑天下之大稽的头条新闻变开始传播了,一时之间,无数英雄纷纷抵达战场,开始了他们的抗议与战争。

那么到底是谁错了?是姚壮宪、杨渊升还是参与讨伐他们的群众?

笔者觉得错的不是他们,当一个言论被“过度解读”时,都不会有好的结果。而煽动不明真相群众的人,背后的目的才是真正的可怕。

游戏行业向“杂耍”靠拢变成茶余饭后的情况何时改变?什么时候,我们也可以做出巫师三这种品质的游戏,而不是只能膜拜国外团队,调侃国内作品?或许,这才是最该讨论的问题,不是么?

邓超代言游戏显豪情,与陈赫Angelababy竞技较量

邓超代言游戏显豪情,与陈赫Angelababy竞技较量

校园女神招募,加盟《杀戮链条》改编剧拍摄

校园女神招募,加盟《杀戮链条》改编剧拍摄

《辐射4》疑难杂症解疑,畅玩攻略速查

《辐射4》疑难杂症解疑,畅玩攻略速查

游戏行业争议频发,国人解读倾向引深思

游戏行业争议频发,国人解读倾向引深思

《铁甲雄兵》军团蓝图,拓展多元古战场画卷

《铁甲雄兵》军团蓝图,拓展多元古战场画卷

《刺客信条:英灵殿》锻造指南,揭秘铁匠锤属性功效

《刺客信条:英灵殿》锻造指南,揭秘铁匠锤属性功效

草根女主播一夜暴富,零成本开启20万收益之旅

草根女主播一夜暴富,零成本开启20万收益之旅

《怪物猎人XX》太刀进阶攻略解析

《怪物猎人XX》太刀进阶攻略解析

月入3000艰辛存钱,只为iPhone6S

月入3000艰辛存钱,只为iPhone6S

《露露亚的工作室》2019春正式亮相PC平台

《露露亚的工作室》2019春正式亮相PC平台

《星战前夜》升级新游戏,助力医学研究创新突破

《星战前夜》升级新游戏,助力医学研究创新突破

《空洞骑士》Switch版秋季发布,精彩画面抢先看

《空洞骑士》Switch版秋季发布,精彩画面抢先看

《我的世界》LEGO沙盘惊艳亮相,丁老板心动不已!

《我的世界》LEGO沙盘惊艳亮相,丁老板心动不已!

《原神》羽球攻略大揭秘,轻松解锁新技能

《原神》羽球攻略大揭秘,轻松解锁新技能

《植物大战僵尸:花园战争2》豪华免装版全新亮相

《植物大战僵尸:花园战争2》豪华免装版全新亮相

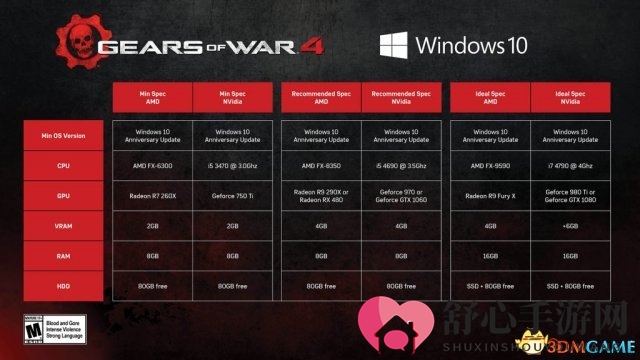

《战争机器4》PC版非XB1直接移植,温哥华团队精心打造

《战争机器4》PC版非XB1直接移植,温哥华团队精心打造