瑞穗银行近期震撼发布了一份针对日本文化内容产业的深度调查报告,揭示了曾辉煌一时的日本游戏产业正陷入一场持续的萎缩危机。报告直指三大痼疾:市场规模急剧缩小、人才断层严重以及原创内容匮乏。这些负面因素相互交织,对整个产业造成了深远的影响。

日本与全球的游戏喜好差异显著

瑞穗银行在报告中指出,日本玩家对游戏类型的偏好鲜明,首选为“超级马里奥”系列等动作游戏,以及“勇者斗恶龙”系列等日式RPG。而欧美市场则更偏爱高度沉浸感和真实性的FPS、即时战略和MOBA游戏。

这种喜好差异最终导致了日本游戏产业与欧美游戏产业在发展路径上的分歧。

1983年至1985年,全球畅销的“雅达利2600”游戏机吸引了众多第三方厂商加入,但其中不少游戏质量参差不齐,甚至粗制滥造,导致北美游戏市场失去民众信任,引发“雅达利冲击”,许多游戏厂商不得不转战PC平台。

与此同时,任天堂的红白机却在同一时期脱颖而出,使日本在全球主机市场占据了举足轻重的地位。而欧美则借由“雅达利冲击”形成了主机游戏市场和PC游戏市场并驾齐驱的局面。

家用机和PC机齐头并进

PC游戏市场的繁荣,加之互联网的普及,孕育了《暗黑破坏神》、《创世纪Online》等划时代作品,并衍生出“本体免费”、“DLC”等新颖的游戏盈利模式。

相较之下,日本PC主机市场长期被高价国产PC品牌垄断,直到Win95年代才开始普及。面对主机市场的巨大优势,PC游戏开发商不得不另辟蹊径,将PC机打造成为家用主机不愿触碰的成人游戏重镇。

PC游戏开发技术的落后致命

随着游戏开发技术的日新月异,主机游戏开发逐渐转向以PC为核心。在此之前,美国游戏公司得以顺利实现技术升级,而过度依赖主机游戏的日本却难以跟上技术前沿。因此,从1990年后半开始,欧美游戏公司在主机游戏市场也开始崭露头角。

如今最新的游戏已经拥有完全不逊色于电影的逼真画面,在美国也被称为仅次于电影的第二大娱乐产业,深受各个年龄层用户的喜爱。另一方面,游戏开发经费的不断上升,让趋利避害的厂商们开始不满足于只在单一平台推出作品,横跨主机、PC、掌机以及手机的多平台战略开始大行其道,这让技术、资金本就捉襟见肘的日本厂商与欧美企业的差距越拉越大。

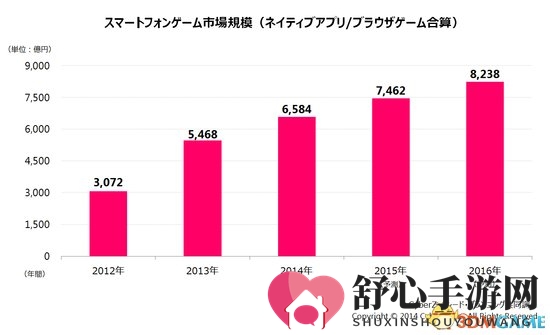

随着手游市场的不断扩大,尽管日本有不少大型游戏企业都坚定地执行着手游战略,但另一方面,全世界的主机产业规模也在不断增长,而日式游戏却在这一潮流中丧失了存在感。不以全世界为对象开发主机游戏,却转头没入手游的汪洋大海之中,这无疑让日式游戏陷入了存在感不断降低的恶性循环之中。

游戏产业的问题所在

从整体而言,日本游戏产业虽然仰仗手游市场的急速扩展呈现出不断增长的态势,但随着竞争的不断加剧,随随便便出个游戏就能赚个满盆钵的日子已经一去不复返。瑞穗银行认为日本游戏产业最大的问题是“在海外主机市场竞争力低下”。

这份调查报告中指出了两大主要原因,一是“与市场规模相对应的开发预算的差距”,二是“与欧美市场的兴趣不相匹配”。与掌握着最新技术,并且擅长进行大规模游戏开发的欧美厂商相比,日本的游戏公司更善于在类似手机这种限制极大的平台上发挥自己的独创性,但却面临着技术储备不足等诸多问题。

而游戏兴趣方面的差异则导致日本厂商如果开发的是面向国内市场的作品,在海外就很难受欢迎,这让围绕游戏产业的恶性循环进一步加深,无疑会使得整个大环境持续恶化。

另外,手游市场的竞争也会随着海外大量高品质、低价格游戏的涌入而变得愈发激烈,届时开发能力低下的日本厂商究竟能否存活,瑞穗银行对此表示非常担忧。

在调查报告的最后,该机构列举了“通过重组国内市场重新构筑游戏开发体制”、“提出有战略性的支援政策”、“收购海外企业实现本地化”等等对策。